« Littéraires de quoi sommes-nous les "spécialistes" ? »

Première demi-journée

Cette intervention d'André Bayrou s'inscrit dans la première des sessions de « Comment sort-on de l'explication de texte ? » du colloque « Littéraires, de quoi sommes-nous les "spécialistes" ? » (voir l'argument et la synthèse ici). Comme pour la session à « Géométrie variable », il était demandé aux participants de choisir un texte court, dont ils pouvaient se dire les spécialistes pour l’avoir étudié précisément, et d'en présenter leur analyse. Ces textes ont également été donnés à commenter à des non-spécialistes : chaque texte s'est donc trouvé commenté par un spécialiste (celui qui l’a choisi) et un non-spécialiste, l'exercice formant ainsi des binômes.

D'autre part, les sessions de « Comment sort-on de l'explication de texte ? » concernaient plus spécifiquement des chercheurs en voie de spécialisation (doctorants), ce qui nous a permis de poser des questions de transmission, de mémoire et de choix : qu’est-ce que c’est, pratiquement et subjectivement, « se spécialiser » ?

On peut trouver ici les commentaires de Marot et Louise d'Épinay par Jeanne Chiron.

Nous remercions les différents intervenants du colloque de nous avoir permis de diffuser leur intervention ou d'avoir accepté de nous en donner une version écrite. Il leur a été proposé, dans ce dernier cas, de conserver dans leur texte écrit les caractéristiques orales de leur communication et les textes publiés ici sont donc, dans une mesure variable, à rapprocher d'une transcription de leur intervention orale.

André Bayrou, ancien élève de l'ENS Lyon, est doctorant sous la direction de Michel Magnien à l'Université Sorbonne Nouvelle-Paris 3. Il travaille sur les écrits des poètes impliqués dans des procès au cours de la première moitié du XVIe siècle, en France et s'intéresse aux situations dans lesquelles les artistes se trouvent pris à parti et contraints de rendre compte de la légitimité de leur art.

Comment sort-on de l'explication de texte ?

19/03/2016

Donne response à mon present affaire,

Docte Docteur. Qui t’a induict à faire

Emprisonner, depuis six jours en ça,

Ung tien amy, qui onc ne t’offensa?

Et vouloir mettre en luy crainte & terreur

D’aigre justice, en disant que l’erreur

Tiens de Luther ? Point ne suis Lutheriste

Ne Zuinglien, & moins Anabatiste :

Je suis de Dieu par son filz Jesuchrist.

Je suis celluy qui ay faict maint escript,

Dont ung seul vers on n’en sçauroit extraire

Qui à la Loy divine soit contraire.

Je suis celluy qui prends plaisir & peine

A louer Christ & sa Mere tant pleine

De grace infuse ; & pour bien l’esprouver,

On le pourra par mes escriptz trouver.

Brief, celluy suis qui croit, honnore & prise

La saincte, vraye & catholique Eglise ;

Aultre doctrine en moy ne veulx bouter ;

Ma Loy est bonne. Et si ne fault doubter

Qu’à mon pouvoir ne la prise & exaulse,

Veu qu’ung Payen prise la sienne faulse.

Que quiers tu donc, o Docteur catholique ?

Que quiers tu donc ? As tu aulcune picque

Encontre moy ? Ou si tu prends saveur

A me trister desoubz aultruy faveur ?

Je croy que non ; mais quelcque faulx entendre

T’a faict sur moy telle rigueur estendre.

Doncques, refrains de ton couraige l’ire.

Que pleust à Dieu qu’ores tu peusses lire

Dedans ce corps, de franchise interdict :

Le cueur verrois aultre qu’on ne t’a dit.

A tant me tais, cher Seigneur nostre Maistre,

Te suppliant à ce coup amy m’estre.

Et si pour moy à raison tu n’es mis,

Fais quelcque chose au moins pour mes amys,

En me rendant par une horsboutée

La liberté, laquelle m’as ostée.

Marot à Monsieur Bouchart, Docteur en Theologie, dans Œuvres complètes, éd. François Rigolot, Paris, GF Flammarion, t. I, 2007, p. 388-389

1. La forme originale d’exposé que les organisateurs du colloque nous proposent de mettre à l’essai aujourd’hui – et qu’ils soient remerciés à la fois pour l’invitation et son originalité – est censée dévoiler l’automaticité des pratiques de commentaire de textes que les jeunes chercheurs ont incorporées au moment où ils embrassaient le projet de faire de la recherche. En acceptant de participer à ce colloque, nous nous prêtons donc à une expérience comme en montent les psychologues. Mais dans ce cadre expérimental, « en laboratoire » pourrait-on dire, nos habitudes interprétatives ne sauraient se déclencher aussi automatiquement que dans nos situations quotidiennes de travail. En effet, à la question de savoir comment l’on sort de l’explication de texte, il faudrait ici substituer cette autre question : comment y entre-t-on, dans l’explication de texte – dans quel but ? Pour servir quel propos, adressé à quel public ? Dans le cadre artificiel de notre réunion, je ne peux à savoir à quel public m’adresser et dans quel type de lieu : aux spécialistes du XVIe siècle présents dans la salle ? Aux spécialistes des autres domaines ? À une fiction de jury de concours ou d’« amphi » de Licence ? Je ne produirai pas la même explication selon le groupe d’interlocuteurs que je me choisis et les caractéristiques du lieu que je perçois, même si je peux essayer, comme on le fait dans des colloques transdisciplinaires ou transséculaires, de mêler dans mon discours plusieurs types d’explications exploitables par différents profils d’auditeurs présents. Comme nous sommes le premier binôme de doctorants à jouer le jeu, je me permets de dire que l’intérêt de ce jeu consiste à mon avis à montrer comment, en tant que littéraires, nous offrons la littérature en partage autour de nous au moyen de l’explication de texte, c’est-à-dire à montrer que l’explication qui manifeste notre spécialité varie forcément selon les formes variées de partage littéraire[1]auxquelles elle profite.

2. Le critère de variation essentiel entre les différents types d’explication que l’on peut proposer sur un texte me paraît être le degré de liaison que l’on introduit entre les différentes remarques, et notamment entre les remarques qui concernent le fond et celles qui concernent la forme. Si l’on essayait de répartir schématiquement les différents publics possibles d’une explication en fonction de cette plus ou moins grande liaison dans les commentaires qui leur sont adressés, on obtiendrait selon moi une courbe de Gauss. En effet, si l’on traçait un axe des abscisses qui mesure le niveau d’initiation aux savoirs littéraires, et un axe des ordonnées qui figure la liaison des remarques proposées sur un texte, on serait amené à dessiner une courbe en cloche, s’élevant au milieu des deux axes. C’est-à-dire qu’à un public de non-initiés, une classe du secondaire par exemple, correspond un ensemble de remarques faiblement liées : on attire l’attention sur le sens général de la page indépendamment des données stylistiques, que l’on isolera dans un deuxième temps, pour les rendre plus faciles à repérer, et inversement. À un public d’initiés, les participants d’un colloque par exemple, on adressera de la même manière des remarques faiblement liées : une hypothèse interprétative que l’on ne prend pas forcément la peine d’arrimer à des observations formelles, ou bien une recension de faits de style ou d’intertextes isolés, que l’on raccorde rarement au sens de la page dont ils sont extraits – tout simplement parce que l’on considère qu’un certain nombre d’interprétations vont de soi pour des lecteurs avertis. Telles sont les deux extrémités de la courbe. Son sommet est atteint dans un cadre qui est, en France, celui des concours d’enseignement, CAPES et Agrégation, où il est exigé du candidat que tout ce qu’il peut dire sur le texte se présente comme un propos lié, entrelaçant les données formelles et thématiques (ou historiques, selon ce qu’on met dans la catégorie du « fond » qui est la plus extensible qui soit).

Cela ne signifie pas que l’explication parfaite ou la plus opérante est toujours celle que l’on propose dans le cadre d’un concours ; mais que cette explication de concours est la plus disciplinée. L’intérêt d’un tel schéma est donc pour moi de distinguer la littérature comme discipline et comme spécialité : la discipline, pour les étudiant-e-s françai-e-s qui tentent de faire de la littérature leur métier en se lançant dans l’enseignement et la recherche, c’est le moment généraliste de la préparation aux concours ; la spécialité – commenter devant des pairs ou des étudiants des textes de son corpus de thèse –, c’est le moment de renégocier collectivement et individuellement son rapport à la discipline en choisissant ce qu’on en valorise et ce qu’on en néglige. Mais cette négociation a des effets très contrastés sur les apprenti-e-s chercheurs /-ses : dans certains cas, ils ou elles ont l’impression de s’occuper enfin de ce qui les intéresse vraiment ; parfois, ils ou elles peuvent avoir le sentiment de s’éloigner d’une lecture authentique et vivante des textes, pour se perdre dans des problématiques trop « sèches ».

3. On entre forcément dans l’explication d’un texte par la reconnaissance de son étrangeté ; on se met à expliquer pour rendre l’étrangeté plus familière, avec la peur qu’elle décourage ceux qu’on a invités à lire le texte ; si l’on espère aussi qu’elle puisse éveiller leur curiosité, on sait que cela ne pourra se faire que s’ils se sentent capables de dépasser bientôt leur incompréhension. L’enjeu de la spécialisation au moment du doctorat me paraît être de garder toujours à l’esprit cette incompréhension possible, alors même que l’on s’efforce de s’en prémunir.

Souvent, face à de la poésie d’un siècle (relativement) éloigné, les débutants ne savent pas dire ce qui leur pose problème ; le texte semble disparaître dans un flou général, comme lorsque l’on « se noie » à l’écoute d’une conversation dans une langue étrangère, justement. Pour expliquer le texte, il faut donc convaincre les non-initiés que les difficultés sont en nombre limité, que cette vieille langue n’est pas si différente de celle qu’ils parlent.

La frustration de l’expliqueur viendra de ce que le langage technique (ou métalangage !) auquel il demande d’éclairer le discours de Marot peut être tout aussi obscur aux yeux des lecteurs débutants. Alors, devant ces lecteurs débutants, on affrontera la question d’emblée, avec toutes les ressources de la paraphrase, avant même de lancer la réflexion sur le texte ; selon le code de l’exercice à concours, on sèmera plutôt ces remarques littérales au fil du commentaire ; et devant les pairs, on les donnera comme allant de soi, non sans avoir procédé à des vérifications de dernière minute pour s’assurer que l’on ne s’est pas mépris sur la lettre du texte – mais parfois les doutes éventuels seront simplement passés sous silence, de manière à laisser supposer que tout est clair pour soi-même…

L’autre dimension essentielle que je donnerais sans doute pour allant de soi en parlant à des littéraires confirmés, c’est ce genre singulier de l’épître en vers, que Marot utilise pour s’indigner de son emprisonnement[2] En parlant à des débutants, j’aurais l’occasion d’insister sur ce qui reste, pour moi-même, un sujet d’étonnement : « saviez-vous qu’au XVIe siècle un poète pouvait adresser un poème aux autorités pour évoquer ses ennuis judiciaires personnels ? Vous imaginez si on le faisait encore à notre époque[3]? » Je pourrais ainsi lancer l’idée que Marot, par cette lettre en vers, entend s’affirmer en tant que poète tout en justifiant sa foi personnelle.

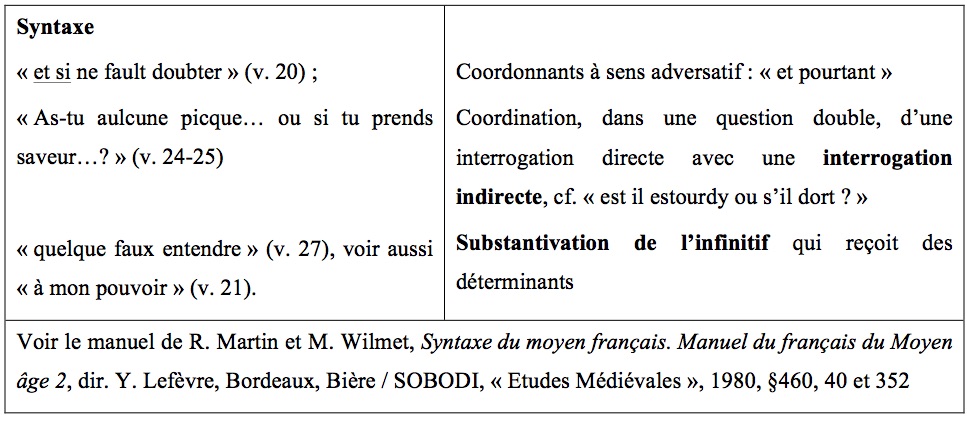

Il faudrait alors que je montre dans le détail comment fonctionne cette poésie, en commençant par ces alignements verticaux qui définissent l’écriture versifiée et scandent le texte de manière forte :

4. Impossible donc d’expliquer le type de poésie auquel on a ici affaire sans décrire la situation judiciaire dans laquelle il s’inscrit, par son adresse « A Monsieur Bouchart, Docteur en Théologie », et par son objet – l’emprisonnement dans le courant d’une procédure d’hérésie et la demande d’une remise en liberté. La singularité de cette forme ne peut donc être comprise qu’en mettant en lumière les réalités historiques auxquelles elle se rapporte. À des élèves du secondaire ou des étudiants, il faudrait enseigner ce qu’est le crime d’hérésie, leur enseigner aussi l’existence d’une justice ecclésiastique œuvrant aux côtés de la justice séculière pour pénaliser et réprimer les déviances religieuses, de manière à commencer à rendre compréhensible le fait qu’un théologien puisse intervenir pour enfermer ou libérer un individu aux opinions religieuses suspectes.

Il conviendrait alors d’expliquer le mouvement de réforme religieuse qui agite le début du XVIe siècle, agitation effrayante que les noms propres qui s’enchaînent à la fin de la première section du texte sont destinés à traduire : à côté de Luther, Zwingli, le réformateur de Zurich, et les Anabaptistes qui sont perçus à l’époque comme la plus terrible race de fanatiques menaçant l’ordre du monde, puisqu’on les associe à l’utopie théocratique de la ville de Münster en Rhénanie ainsi qu’à la guerre des paysans de l’Allemagne des années 1520, mouvements condamnés par Luther même, mais dont le souvenir courra tout au long des guerres de religion comme argument polémique pour stigmatiser l’esprit de division et de subversion à l’œuvre dans la Réforme.

Au terme de ce tour du contexte, l’on pourrait alors arriver à mettre en valeur le plaidoyer composé par Marot pour se défendre d’être un hérétique, c’est-à-dire un criminel de la foi, pour ainsi dire, un homme qui se serait abandonné à « l’erreur », avec toute la charge inquiétante que le mot recouvre à l’époque, puisque l’erreur est semée par les forces maléfiques. Il faudrait bien montrer que ce plaidoyer ne se présente pas comme un geste de soumission mais comme une provocation ou un défi : le théologien est mis au défi de trouver des éléments déviants dans les poèmes religieux de Marot d’abord – il s’agit d’une preuve matérielle, litteris, comme on dit dans le langage juridique – puis convié à entrer dans la confidence de son cœur au point de devenir vraiment l’ami de Marot – preuve immatérielle cette fois, présence incarnée d’une foi en acte qui ne laisse pas de place à la mésentente. L’exigence de liberté du prisonnier se fonde sur l’anoblissement christologique de la vie corporelle, qui n’est plus perçue comme le simple instrument des œuvres, mais comme l’opérateur d’une présence aux autres. L’encadrement du texte par ce thème de l’amitié[4], dans une épître au ton relativement véhément, montre que cette tentative de justification est une tentative de déplacer les lignes de séparation entre amis et ennemis et de dépasser chrétiennement la barrière du rapport de pouvoir et du soupçon.

5. On pourrait, avec des étudiants de Licence 1 par exemple, s’arrêter là, et je me permets de dire que cela fait déjà beaucoup. Pour aller plus loin et se montrer dans une certaine mesure « spécialiste » du texte, il faudrait rendre compliqué ce qui peut apparaître simple, en mettant en lumière l’équivoque dont est empreinte la profession de foi de Marot, à laquelle les commentateurs se sont affrontés.

En effet, tout en niant être un hérétique, Marot ne dit pas qu’il a les mêmes opinions que son examinateur ; il dit qu’il a les bonnes opinions, ce qui n’est pas donner raison à ses persécuteurs. C’est-à-dire qu’il est difficile de voir jusqu’à quel point Marot plaide non-coupable. L’affirmation « Ma Loy est bonne » (v. 20), centrée sur la première personne, ne signifie pas « je suis en conformité avec la loi », mais bien « je retrouve dans ma vie religieuse individuelle l’esprit de la Loi divine révélée ». Le travail des spécialistes de l’œuvre de Marot a consisté à montrer que les objets de dévotion que le poète invoque pour se différencier des disciples de Luther ne sont en rien inassimilables à la critique luthérienne : comme Marx disait qu’il n’était pas marxiste, Luther dit peu ou prou dans un de ses prêches qu’il n’est pas Luthériste, en reprenant un motif de la première Lettre de Paul aux Corinthiens ; un luthérien pourrait très bien louer la Mère de Dieu pleine de grâce, ce qu’il refuse c’est l’idée qu’elle soit l’intermédiaire du salut de l’humanité à la place de son fils, c’est une première équivoque ; la deuxième équivoque tient à la caractérisation de l’Eglise à laquelle Marot s’identifie : le déterminant défini présuppose le caractère connu du référent, alors que le signifiant est susceptible de s’appliquer à plusieurs signifiés. Quand Marot déclare sa déférence envers « la vraie et catholique Eglise », il ne veut pas dire l’Eglise telle que les gardiens de l’orthodoxie comme son interlocuteur entendent en stabiliser les contours, mais l’Eglise authentique que les réformateurs s’attachent à restaurer. L’équivoque permet ainsi de se justifier tout en ne concédant rien sur le fond. Un lecteur familier du langage des réformateurs pourrait comprendre le sens provocateur du vers 18, comme Isabelle Garnier-Mathez l’a montré en étudiant la langue du « village évangélique » dans L’Adolescence clémentine[5]. Le terme d’« évangélique » permet de nommer cette conduite qui consiste à promouvoir par des actes d’évangélisation une réforme du sentiment religieux tout en cherchant à prévenir le risque d’éclatement de la chrétienté en différentes « sectes ». Le sens de la profession de foi de Marot tiendrait alors à reconnaître ses affinités avec la pensée de Luther et des autres réformateurs tout en refusant de s’enfermer dans une position partisane. Pour prendre les mots de la sociologie de la déviance, il donne des signes d’appartenance à une sous-culture réformée déviante tout en refusant l’auto-ségrégation propre aux dynamiques des groupes déviants.

6. Si je devais expliquer ce texte à l’attention d’un public de seiziémistes avertis, je chercherais donc à avancer des éléments de comparaison avec d’autres types de professions de foi des réformés de l’époque pour bien faire comprendre la pratique marotique de l’équivoque. Je mentionnerais par exemple la profession de foi d’un poète contemporain et proche de Marot impliqué dans de graves procès d’hérésie dans les années 1540, Étienne Dolet ; les mots de cet homme rapportés par les « archives » proprement dites se distinguent avec éloquence de ceux de Marot :

ledit suppliant auroit entre aultres choses remonstré, ainsi que presentement il nous faict en toute humilité et sincerité de cueur, qu’il n’avoit voulu ny vouloit soustenir aucune erreur, mays qu’il s’estoit toujours declairé et declairoit filz d’obedience, voulant vivre et mourir comme ung vray chrestien et catholicque devoit faire, suyvant la loy et la foy de ses predecesseurs, sans adherer à aucune secte nouvelle ne contrevenir aux sainctz decretz et institutions de l’eglise[6].

d’adventage je me suis tousjours humblement submis à la remonstrance, et correction de l’Eglise, si j’avoys en rien offensé[7]

On voit que l’humilité, l’obéissance, le lien avec la tradition et les générations antérieures ainsi que l’adhésion à une église promulgatrice de décrets, façon nettement plus pragmatique de concevoir la loi : toutes ces garanties fournies par l’inculpé sont mises de côté ou tournées dans le plaidoyer de Marot. Et pour cause, Luther, le 10 décembre 1520 à Wittenberg, avait brûlé le droit canon et le décret d’excommunication qui le frappait comme des textes pleins d’hérésie. Au cours des différents procès qui lui étaient intentés par la Sorbonne à la fin des années 1520, l’humaniste Louis Berquin avait aussi refusé toute posture de soumission et tenté de renverser la procédure pour démontrer que les propositions de la Sorbonne étaient elles-mêmes hérétiques (ténacité extrêmement choquante pour l’époque et qui lui coûtera la vie) :

Son esprit avoit quelque chose de semblable avec la palme : il se dressoit de plus, quand on le vouloit deprimer. Poursuyvant donc contre les Theologiens et Moines, sur tout contre Beda, il impetra[8]lettres du Roi François, adressantes à la faculté de Sorbonne, à ce que douze articles par lui extraits des escrits de Beda, qui contenoyent impieté manifeste et blaspheme, ou fussent par icelle faculté condamnez, ou prouvez par tesmoignages de la saincte Escriture. Ces choses sembloyent promettre certaine victoire à Berquin : mais l’issue de la cause a bien monstré que ce n’estoyent que vains allechemens pour aiguiser ou allumer de plus en plus la rage desesperee des ennemis.[9]

Dans un registre moins agonistique, la provocation peut refuser d’emprunter les voies de l’équivoque pour privilégier l’affirmation pure et simple de l’hétérodoxie, qui mène tout droit au martyre, comme dans le cas de ce sujet du Duc de Guise, exécuté en 1545, d’après le récit d’un martyrologue protestant :

Estant là solicité de se retracter et faire amende honorable avec les autres prisonniers : tant s’en falut qu’il s’y accordast, qu’au contraire esmeu de zele et ardeur d’esprit libre et entier, il escrivit une confession de sa foi bien ample : et la bailla à sa propre mere pour porter au Iuge, lui defendant de la monstrer à personne quelconque. La simple femme ne sachant qu’elle portoit, presenta au Iuge ladite confession, laquelle ledit Iuge tout forcené porta au Duc François de Lorraine, adversaire de la vraye religion : lequel commanda que soudainement le proces fust fait sur ladite confession : puis le condamna d’estre bruslé vif. ce que le Iuge de Saint-Michel excecuta[10]

On voit que « l’ardeur » et la « liberté » qui caractérisent la liberté de ton de Marot s’entendent davantage « jusques au feu, exclusive », comme dirait Rabelais, d’où le recours à la voie moyenne de l’équivoque qui, tout en évitant la soumission, ne choisit pas non plus directement la provocation du martyre, dans la mesure où la « confession » ne saurait fournir une solide preuve à charge, même si les poètes adversaires de Marot ne manqueront pas, durant son exil, d’utiliser ses épîtres défensives comme des preuves de son hérésie et de son insubordination avouée.

*

* *

Vingtième conversation

La dernière conversation de l’œuvre s’ouvre à la veille des dix ans d’Émilie. Elle y est incitée par sa mère à lancer un « coup d’œil réfléchi sur le passé ». Les conditions de cette éducation particulière sont alors évoquées par le menu, prétextes à la recension des « fautes » de l’éducatrice sous la tutelle explicite d’un « censeur ».

MÈRE – Vous n’ignorez pas quelle importance j’ai toujours attachée, surtout pendant les premières années de l’enfance, aux exercices du corps, ou plutôt à l’exercice et au mouvement habituels, si essentiellement nécessaires au développement des organes et des forces physiques.

ÉMILIE – Je n’ai donc pas assez couru, assez sauté, je ne me suis pas assez tourmentée, je ne vous ai pas assez importunée, à votre avis ?

MÈRE – Non certes. À la campagne vous faites passablement de l’exercice ; mais en ville, vous savez quelle peine j’éprouve journellement à vous y déterminer.

ÉMILIE – C’est qu’il n’y a rien de si ennuyeux que de passer et repasser une allée ou un boulevard sans vous. (…) Si vous saviez, Maman, comme c’est triste de se promener, sans causer avec vous !

MÈRE – Vous me rappelez-là un autre de mes torts, c’est de vous avoir laissé prendre trop de goût à nos conversations.

ÉMILIE – Comment, vous nous reprochez nos conversations ?

MÈRE – Je crains qu’elles n’aient contribué à vous accoutumer à trop de réflexion et de tranquillité pour votre âge, et par conséquent nui au projet important de former votre constitution.

ÉMILIE – Maman, si c’était à recommencer, vous me priveriez du plaisir de causer avec vous !

MÈRE – Du moins, j’y mettrais la condition de ne jamais causer assises. Avec cette loi fondamentale nous pourrions renouveler l’école des Péripatéticiens.

ÉMILIE – Comment dites-vous cela ? Voilà un mot plus long et peut-être aussi ennuyeux que la plus longue promenade sans vous.

MÈRE – L’usage de ces messieurs était de ne jamais converser ou philosopher ensemble, qu’en se promenant dans le Lycée, qui était à peu-près les Tuileries d’Athènes ; et c’est cet illustre exemple que nous aurions dû imiter.

ÉMILIE – Comment les appelez-vous déjà ?

MÈRE – Péripatéticiens, c’est-à-dire, promeneurs.

ÉMILIE – Pé-ri-pa-té-ti-ciens ! Et vous ne pouvez me faire grâce d’aucune de ces syllabes ?

MÈRE – D’aucune, que je sache.

ÉMILIE – En ce cas, Maman, je vous en rends deux de plus, car nous sommes, pour le moins, des demipéripatéticiennes : la moitié de nos conversations se sont passées à la promenade.

Louise d’Épinay, Les Conversations d’Émilie, Paris, Humblot, 1781 [1774], éd. Rosena Davison, Oxford, Voltaire foundation, 1996, p. 400-401

1. Tout comme moi Jeanne a choisi un texte réflexif, ce qui laisse à penser que se sentir spécialiste d’un objet, c’est se sentir capable de montrer à quoi il sert (au sens le plus large), de montrer quelles en sont les valeurs, les buts pratiques et pourquoi pas les limites, tels qu’ils sont énoncés par les auteurs eux-mêmes dans leurs textes, puisque, autre point commun entre nos deux textes, l’identification d’un des interlocuteurs à la personne de l’auteur reste possible.

Face à un tel texte, je comprends que je ne suis pas spécialiste à partir du moment où j’ai moins l’impression de pouvoir garder nombre d’éléments en réserve à l’attention d’un public d’initiés. Cela tient au fait que je ne connais ni l’auteur (même si deux clics sur un moteur de recherche suffisent vite à me sortir du brouillard), ni le contexte, ni les intertextes – les publications de l’époque, les contours précis de la diffusion de ce genre de thèmes, si ce n’est que le genre du livre d’éducation au XVIIIe siècle me renvoie directement à Rousseau, et que le personnage d’Emilie m’apparaît comme une version féminine d’Emile qui a donné son titre à l’ouvrage du Genevois. Manque de chances, je n’ai pas lu l’Emile ; pour préparer mon explication, je me rattrape donc en feuilletant quelques pages du livre V sur les femmes, tandis que Jeanne me confirme que la pensée rousseauiste fournit le fond des critiques que le personnage de la Mère emprunte à un « censeur » imaginaire. Me voilà pourvu d’une hypothèse interprétative sur cette « vingtième (et dernière) conversation » : il s’agirait d’une mise à l’épreuve du projet d’éducation féminin qui est indissociablement le projet d’écriture de cet ouvrage, à l’aune d’une figure d’autorité masculine, philosophe et donneuse de leçons à toutes les donneuses de leçons, pour ainsi dire, soupçonnant les pédagogues de déformer leurs créatures plutôt que de s’adapter au développement naturel de l’enfant.

2. L’autre raison pour lequel je me sens moins spécialiste de cet objet n’est pas étrangère à cette confrontation féminin/masculin, Emilie/Emile, d’Epinay/Rousseau : c’est que justement Louise d’Epinay se montre soucieuse dans ce livre de ne pas donner l’air de faire la savante, de ne pas faire la Gouvernante comme ces personnages de théâtre dont Rousseau se plaint justement à l’époque où sa protectrice a cessé de l’héberger à l’Hermitage – « La Bonne est sur le Théâtre, et les enfants sont dans le Parterre » écrit-il dans sa Lettre à d’Alembert. Autant dire que l’écriture de cet ouvrage est empreinte d’une simplicité a priori mimétique de la conversation orale, et que de ce fait c’est une publication qui se place à l’enseigne de la modestie, tout en ne cessant de constituer un geste d’affirmation et d’illustration de la capacité intellectuelle des femmes. Cette modestie contrainte et elle aussi équivoque est une donnée constante de l’écriture féminine ancienne que j’ai pu approcher dans mon domaine en enseignant l’œuvre de Marguerite de Navarre ou de Madeleine de Scudéry. Bref, soucieuse de ne pas faire la savante, Louise d’Epinay ne m’aidera pas beaucoup à faire le savant ; à moins que la légèreté de son texte ne donne justement davantage envie à l’expliqueur de rajouter le poids de quelques références et de quelques digressions qu’on aurait bien voulu économiser à l’endroit de la poésie marotique. L’explication devient souvent un système de vases communicants.

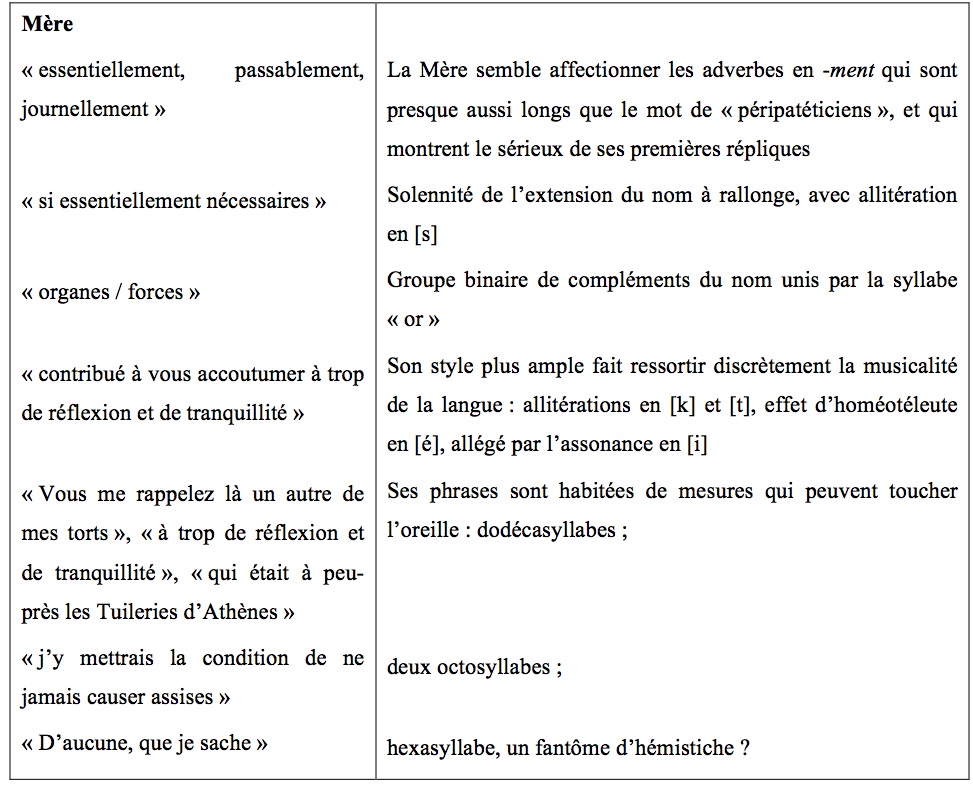

De fait, la simplicité du dialogue se laisse observer à la loupe de l’analyse stylistique. Le dialogue est très enchaîné, et destiné à faire vivre les personnages par le développement de parlures cohérentes et distinctes : de nets contrastes différencient la façon de parler de l’éducatrice et celle de l’éduquée, au point de dessiner des caractères respectifs.

3. Sauf que justement cet extrait est marqué par une référence érudite explicitement masculine (« l’usage de ces messieurs », la philosophie est bien une affaire d’hommes) dont la précision et l’extériorité par rapport au langage courant sont dûment marquées par le personnage de l’enfant. Cette difficulté d’assimilation à la conversation fluide est très théâtrale, elle vaut comme une didascalie interne : « Pé-ri-pa-té-ti-ciens ! Et vous ne pouvez me faire grâce d’aucune de ces syllabes ? » La réaction d’Emilie est d’autant plus humoristique qu’elle joue avec l’arbitraire du langage : comme si l’on pouvait simplifier les mots qui existent avant nous, les mots reçus de la tradition, pour les adapter à notre élocution. C’est pourtant ce que fait le professeur, l’expliqueur de texte ou l’orateur lorsqu’il butte sur un mot : il se met à détacher ainsi les syllabes, jusqu’à ce que l’assistance lui signifie qu’on lui fait grâce de quelques-unes et qu’il peut sauter au mot suivant.

Cette référence à la philosophie antique à laquelle j’ai été initié durant mes études me permet ainsi de souligner la pérennité des sujets de la discussion : les rapports entre corps et esprit, marche et parole, ville et campagne me rappellent le Phèdre de Platon, dialogue archétypique dont la singularité se signale dans le prologue par le fait que Socrate, qui n’a jamais voulu faire de voyage hors d’Athènes si ce n’est pour servir dans l’armée, accepte ici de prolonger une promenade hors les murs, vers un coin frais de campagne, pour réfléchir avec le jeune Phèdre à l’art de parler. Non seulement le déplacement de la marche conditionne l’avancée du discours, mais bientôt l’organisation corporelle de la tête aux pieds est utilisée par Socrate comme une image de la cohérence nécessaire du discours. La crainte rousseauiste que le développement de l’esprit ne nuise à celui du corps, privant l’être humain de la robustesse nécessaire à la survie naturelle, se situe dans la lignée du mode de vie socratique ou de la culture spartiate.

4. Pour s’insérer dans le fil de cette tradition, l’auteur combine un geste d’actualisation, qui rapproche le lointain du familier, le jardin du Lycée du jardin des Tuileries, et un geste de mise à distance, exécuté par la petite fille : soit le mot est trop long de deux syllabes, il est indigeste, on ne peut le reprendre à son compte ; soit, et c’est la pointe finale qui justifie le découpage du texte pratiqué par Jeanne, on le reprend à son compte avec deux syllabes supplémentaires, mais deux syllabes qui signifient la division par deux. Comme un enzyme qui catalyse une macromolécule, la spontanéité de l’enfant désagrège le poids de la référence antique avant de la métaboliser par le mot d’esprit. Au terme du processus, la légitimité des femmes à philosopher en conversant se trouve affirmée sans toutefois prétendre à la reproduction parfaite d’un modèle masculin. L’identification est médiatisée par une nuance de burlesque. Telle aurait été ma problématique si j’avais eu à en poser une sur ce texte : comment ce retour dialogué sur les usages combinés de la promenade et de la conversation permet-il à l’auteure de situer son projet pédagogique « à distance respectable » de la tradition philosophique ?

5. Mais le mot d’esprit mis dans la bouche de l’enfant signifie aussi l’adaptation des hiérarchies antiques du corps et de la parole. Si la Mère et Emilie restent à mi-distance d’un comportement digne des disciples d’Aristote, c’est que malgré leurs scrupules, elles font davantage confiance à la conversation et au lien affectif qu’elle tresse. En ceci, Louise d’Epinay assume l’observation relativement misogyne de l’auteur de L’Emile – puisqu’en bon chasseur-cueilleur des lettres, j’ai appris à ne jamais revenir les mains vides d’une lecture aussi précipitée soit-elle : « Une petite fille qui aime sa mère ou sa mie travaillera tout le jour à ses côtés sans ennui ; le babil seul la dédommagera de toute sa gêne[11] . » Emilie ne cesse de l’affirmer : le « plaisir de causer » (« s’entretenir familièrement avec quelqu’un, de choses légères ») est le bien le plus précieux et le moteur même de son éducation. La sédentarité des heures passées aux côtés de sa mère ne doit rien à la fainéantise ; comme on le découvre en prenant l’édition dont est tiré ce texte, la Mère a frôlé la mort et a été longtemps clouée au lit par la maladie, si bien que la fille s’est fait installer son lit dans la chambre maternelle pour pouvoir prolonger les discussions du soir avec sa mère malade. Cet élément du co-texte, présent dans le passage coupé par l’éditrice, peut montrer la complexité des rapports entre conversation et conservation de la santé : certes, la causerie peut empêcher de cultiver la force physique ; mais elle peut aussi maintenir en vie, et maintenir le lien affectif entre les deux personnages malgré la rupture de la maladie (à moins, comme le dit la Mère plus haut, que l’on ne considère que sa maladie venait précisément d’un abandon coupable à la causerie dans sa jeunesse !). Quoi qu’il en soit, c’est aussi par son « babil » traversé d’humour que le personnage d’Emilie dément les critiques éventuelles du censeur. La vivacité de ses prises de parole rend caduque la crainte de la « tranquillité » morbide propre aux enfants plongés trop vite dans la vie intellectuelle. Elle fait de l’esprit comme une adulte, mais elle réclame qu’on ne lui ôte pas son plaisir comme une enfant. Et son plaisir, barrière contre l’ennui mortifère et condition de son développement, c’est cet élément de stabilité fourni par la présence maternelle. Emilie veut bien aller à la promenade, à condition de ne pas tomber dans la mélancolie du promeneur solitaire.

Construisant donc cette double figure féminine originale, à mi-chemin du parcours philosophique, le dialogue de cette dernière section referme le livre en un cercle vertueux : les conversations transmettent le plaisir de la conversation, qui préserve et éveille la vivacité infantile tout en initiant aux attentes du monde des adultes, échappant ainsi aux figures sévères de « ces messieurs » et du « censeur ». Voilà pour la conclusion académique. Mais puisque nous sommes réunis par les membres de Transitions, je crois pouvoir confier que ce texte m’a aussi ému en ce qu’il réveille en moi une pensée à laquelle je crois beaucoup, celle de Françoise Dolto, lorsqu’elle précise et peut-être infléchit le discours sur l’objet transitionnel popularisé par les lecteurs de Winnicott.

Ce qu’il faut avec l’enfant, c’est entrer en communication avec lui à propos de son désir, et ouvrir le monde en paroles à cette occasion, un monde de représentation, un monde de langage, de vocabulaire, un monde de promesses de plaisirs. Une fois qu’il a son bonbon [ou sa tétine, ou son doudou], on ne peut plus parler, on a la paix, et puis le chewing-gum, c’est encore pire. D’ailleurs, nous avons tous connu ça quand nous étions petits. Quand il y avait une dame très embêtante qui venait voir nos parents, on lui apportait, si on avait la chance d’en avoir, des caramels mous, parce qu’on savait qu’elle se tairait. C’est ce que font les parents quand les enfants sont fatigants de questions, de demandes. La tétine au bébé, le bonbon à l’enfant, pour qu’il ne parle pas, qu’il n’observe rien, et qu’il soit centré sur son tube digestif. Et puis, c’est tout. Et c’est là que l’on met le désir au niveau du besoin, puisqu’on le satisfait. On serait angoissé de ne pas le satisfaire. Résultat : cet enfant est obligé de chercher de plus en plus, d’une façon farfelue, et sans langage, à satisfaire un désir, sans entrer dans la culture, qui est le langage, qui est la représentation et la fabrication de ce qu’on n’a pas. Regardez : quand un enfant veut avoir un jouet qu’il n’a pas, il invente n’importe quoi. Un bout de n’importe quoi, c’est son avion, tandis que si on lui donne un vrai avion, il est rapidement cassé, il ne peut plus rien inventer, il faut lui en racheter un autre. La créativité, l’inventivité, c’est cela, le désir, ce n’est pas la satisfaction dans la chose même ; c’est l’évolution culturelle de ce désir dans le langage, dans la représentation, dans l’inventivité, dans la création[12]

le véritable élément transitionnel pour l’enfant, ce sont les mots.[13]

[1]Mais il n’y a pas de classement totalement rigide du type d’explication possible en fonction du type de lieu ou de public. La curiosité des individus ou leur recherche d’informations déplace les attendus et mélange les unes avec les autres les clés interprétatives que le littéraire a l’habitude de ranger dans des compartiments différents de sa boîte à outils.

[2]Le moment serait-il bien choisi pour entrer en spécialiste dans l’analyse de la datation du texte ? L’emprisonnement de Marot pour hérésie date de 1526. La version du texte que j’ai donnée, tirée de l’édition GF Flammarion, correspond aux Œuvres de Marot parues en 1538, mais il fut publié pour la première fois en 1534 ; nous connaissons une copie manuscrite présentant des variantes intéressantes, dans laquelle le rejet des convictions luthériennes se fait de manière plus violente. L’éditeur du texte en 1534 a donc dû sélectionner une version corrigée par Marot quelques années après l’emprisonnement en question. Il faut en conclure qu’aux protestations de l’auteur incarcéré, se superposent les traces de l’évolution de ses opinions, en fonction d’une situation politique changeante, au tournant des années 1520-1530

[3]C’est une précision que je suis obligé d’apporter régulièrement pour expliquer le sujet de ma thèse à des non-spécialistes. Quand je dis que je travaille sur les procès impliquant des poètes, on pense que je me contente de lire ce qu’on appelle communément les « archives », au sens restreint du terme, c’est-à-dire les procès-verbaux et les registres des cours de justice – à partir de là, mes interlocuteurs ne comprennent justement pas en quoi ma thèse serait une thèse de littérature. Je suis alors amené à spécifier que les écrits poétiques et les « archives » des procès sont étroitement liés dans la mesure où les poètes de l’époque ont utilisé l’écriture poétique pour tenter de se tirer d’affaire

[4]« Ung tien amy » (v. 4), puis « Te suppliant à ce coup amy m’estre » (v. 34), « Fais quelcque chose au moins pour mes amys » (v. 36).

[5]I. Garnier-Mathez, « “Que quiers tu donc, ô docteur catholique ?” La langue du village évangélique dans L’Adolescence clémentine », dans En relisant L’Adolescence clémentine, actes de la journée d’étude du 24 novembre 2006, Cahiers Textuel n°30, éd. Jean Vignes, Université Paris Diderot, janvier 2007. p. 47-67.

[6]Extrait des lettres de rémission accordées par François Ier à Dolet en juin 1543, dans Documents d’archives sur Étienne Dolet, éd. C. Longeon, Publications de l’Université de Saint-Étienne, 1977, p. 28.

[7]Épître au Roy datée du 15 janvier 1543, par laquelle Dolet dédie à François Ier sa traduction des Tusculanes de Cicéron (cité ibid.,note 30 p. 37).

[8]Impétrer : obtenir

[9] J. Crespin, Histoire des martyrs persecutez et mis à mort pour la verité de l’Evangile depuis le temps des apostres iusques à present, Genève, P. Aubert, 1619 [1597], l. II, f. 103 v°.

[10]Ibid., l. III, f. 172 v°.

[11]Émile ou de l’éducation, éd. T. L’Aminot et F. et P. Richard, Paris, Bordas, « Classiques Garnier », 1992, l. V, p. 462.

[12]Tout est langage, Paris, Vertiges du Nord/Carrere, 1987, p. 73-74.

[13]Ibid., p. 109.